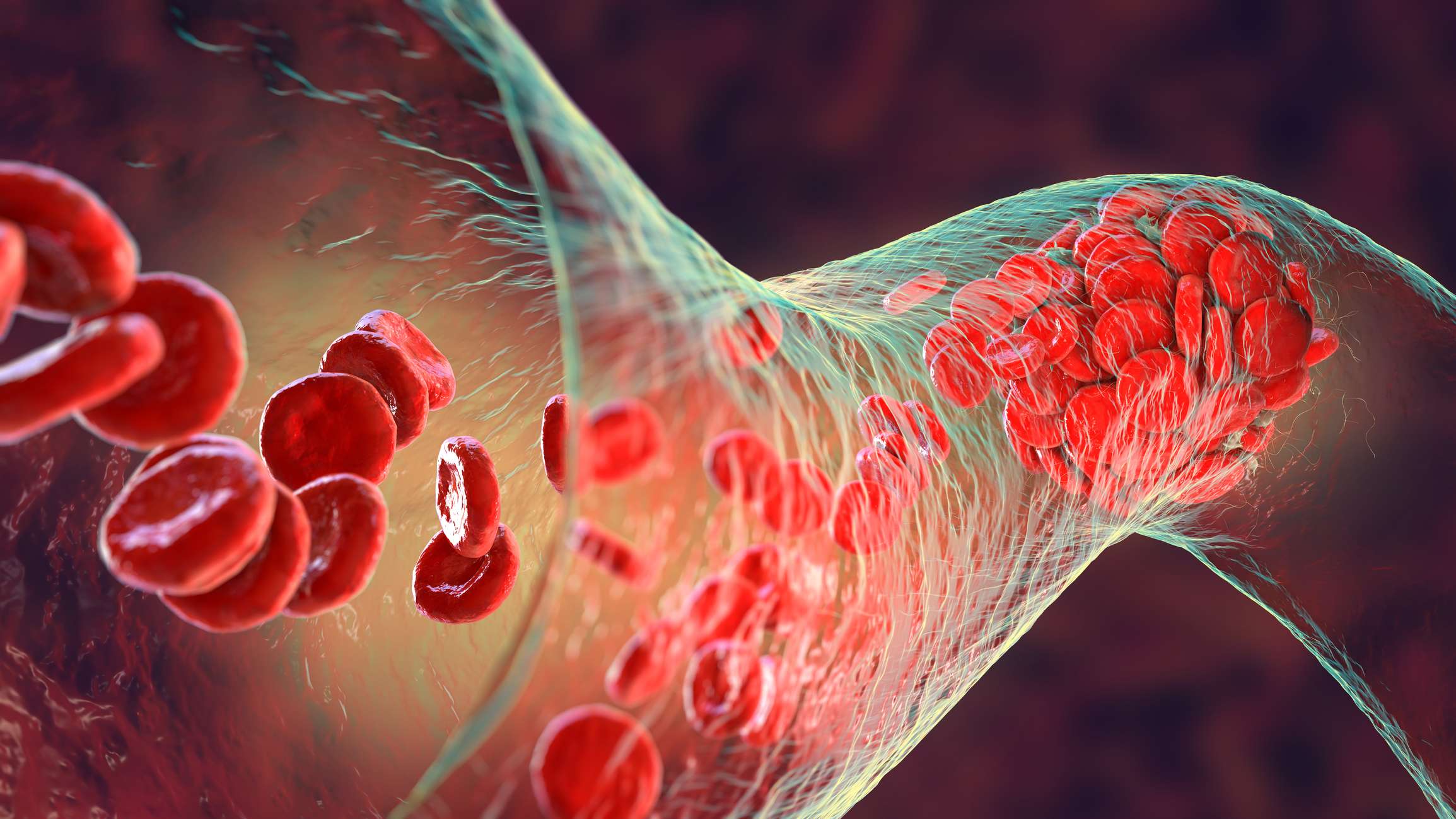

Bei der Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura handelt es sich ebenso wie beim hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) um eine sogenannte thrombotische Mikroangiopathie. Hier kommt es durch die Bildung von Blutgerinnseln zu einer Störung des Blutflusses in den kleinsten Blutgefäßen. Diese Störung führt daraufhin zu einer Sauerstoff-Minderversorgung der versorgten Organe (z. B. Niere oder Gehirn). Die häufigste Form der TTP ist die erworbene Form (etwa 95 % der Fälle). Diese wird durch Antikörper gegen die Metalloprotease, die den von-Willebrand-Faktor normalerweise spaltet (ADAMTS 13) ausgelöst. Die Protease ADAMTS 13 spielt eine große Rolle in der Gerinnungskaskade, wobei ein Mangel zu einem vermehrten Auftreten von Blutgerinnseln führt.

Folgende Ursachen kommen für eine erworbene TTP infrage:

Rheumatische Erkrankungen

Bestimmte Medikamente (z. B. Zytostatika)

Im Zuge einer Schwangerschaft (durch den Östrogenanstieg)

Die angeborene Form der TTP wird auch als Upshaw-Schulman-Syndrom oder cTTP („congenital TTP”) bezeichnet. Sie ist für etwa 5 % aller Erkrankungsfälle verantwortlich und tritt häufig im frühen Kindesalter auf (zirka 50 - 60 % der Fälle). Manche Patienten werden aber auch erst im Alter von 30 - 40 Jahren symptomatisch. Die cTTP beruht auf einer angeborenen Verminderung der ADAMTS13-Aktivität, wobei derzeit über 100 verantwortliche Mutationen bekannt sind. Meist löst eine Aktivitätsminderung der ADAMTS 13 oder eine verminderte Sekretion der Metalloprotease die Erkrankung aus.

Mögliche Trigger für einen cTTP-Schub sind etwa:

Auslöser

Die Ursachen für eine erworbene TTP beziehungsweise für einen Krankheitsschub im Zuge einer TTP sind meist grippale oder gastrointestinale Infekte. Zudem können Medikamente wie etwa Chinin, Tiklyd oder Mitomycin eine TTP auslösen.