Die Diagnose einer Meningitis erfolgt oftmals mithilfe einer genauen Anamnese, der körperlichen Untersuchung, einer Liquorpunktion, einer Blutuntersuchung und mithilfe von verschiedenen Bildgebungsverfahren (z. B. Computertomographie oder Magnetresonanztomographie). Mithilfe einer Computertomographie (CT) können beispielsweise rasch Komplikationen (z. B. Hirnabszesse) erkannt und gegebenenfalls auch therapiert werden.

Bei der Lumbalpunktion (Liquorpunktion) wird mithilfe einer Kanüle Gehirn- beziehungsweise Rückenmarksflüssigkeit aus dem Wirbelkanal von Patienten entnommen. Diese Proben können daraufhin weiterführend auf verschiedene Erreger und Entzündungszeichen untersucht werden.

Die Blutuntersuchung im Rahmen einer Hirnhautentzündung umfasst meist eine bakterielle Kultur, ein gesamtes Blutbild, Entzündungszeichen, Glukose und gegebenenfalls auch andere Laborwerte. Bei bakteriellen Meningitiden zeigt das Blutbild oft eine Erhöhung der weißen Blutkörperchen (Leukozytose) und eine Erhöhung des C-reaktiven Proteins (CRP). Eine Procalcitonin-Bestimmung kann zur Differenzierung zwischen einer bakteriellen und einer viralen Meningitis beitragen.

Bedingt durch eine bakterielle Hirnhautentzündung kann es auch zu Hör- und Gleichgewichtsstörungen kommen, die mithilfe von audiometrischen Hörprüfungen, akustisch evozierten Potenzialen (Hirnstammaudiometrie, AEP) sowie Gleichgewichtsprüfungen überprüft werden können.

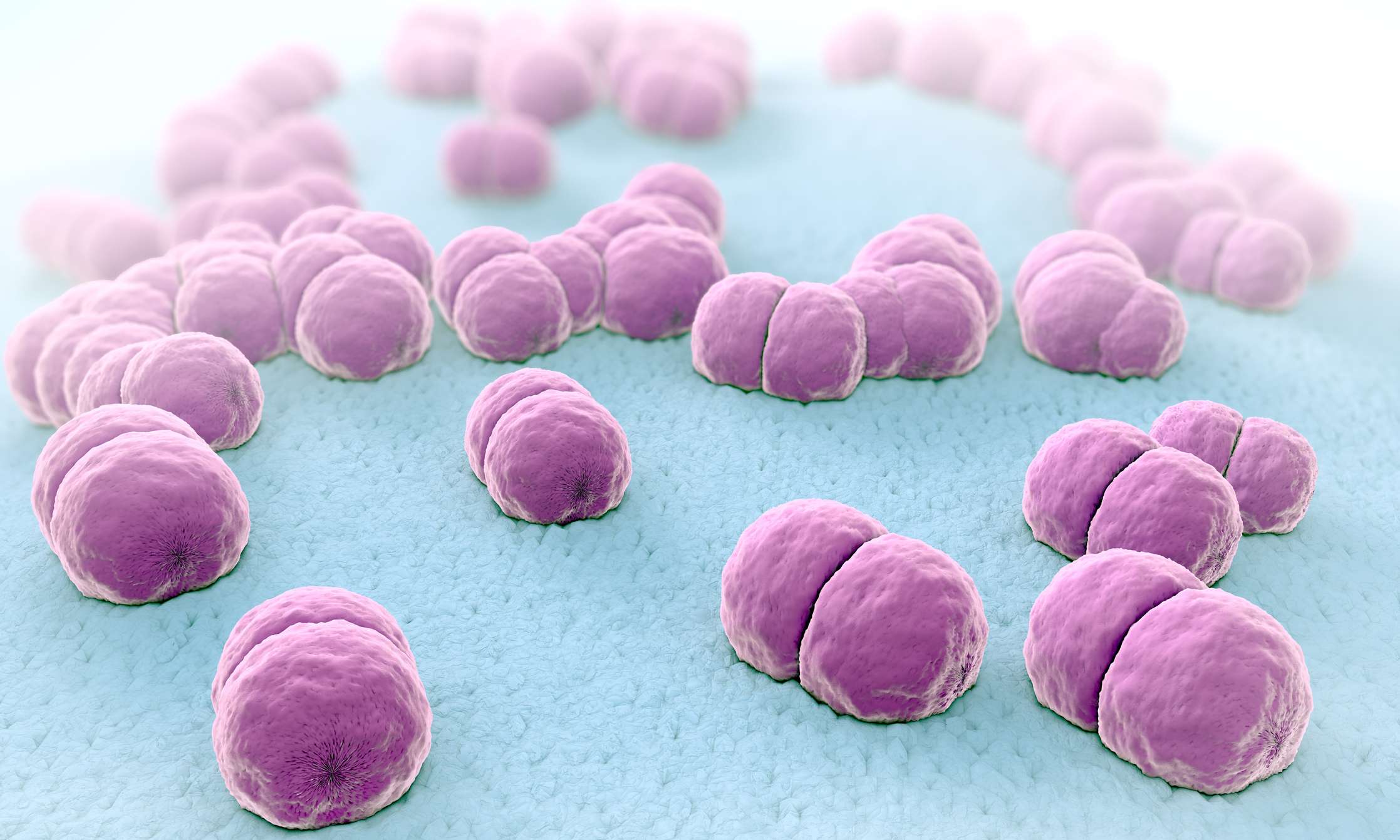

Häufige Erreger

Die häufigsten Erreger einer bakteriellen Meningitis im Erwachsenen- und Kindesalter sind Pneumokokken sowie Meningokokken. Seltenere Erreger sind Listerien (< 5 %), Staphylokokken (< 5 %) sowie Pseudomonaden oder gramnegative Enterobakterien. Durch die hohe Durchimpfungsrate von Kindern gegen H. influenzae ist die Haemophilusmeningits sehr viel seltener geworden als früher.

Bei Neugeborenen werden etwa 70 % der Meningitiden durch Gruppe-B-Streptokokken ausgelöst. Verschiedenste Mischinfektionen mit unterschiedlichen Erregern können insbesondere bei Patienten mit Abwehrschwäche (z. B. HIV, Leukämie, diverse Immunschwächen) oder nach offenen Schädel-Hirn-Traumen auftreten. Milzentfernungen (Splenektomien) führen zu einem erhöhten Risiko für Hirnhautentzündungen durch Pneumokokken, Meningokokken und H. influenzae.