Grundlagen

Das Wort Epilepsie leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie „packen”, „Angriff” oder „Überfall”. Die Wortherkunft erklärt sich dadurch, dass Epilepsie und epileptische Anfälle früher als „von außen” (Götter, Dämonen) verursacht, verstanden wurden. Epilepsie kann auch mit dem Begriff „Fallsucht“ übersetzt werden und wird in der Umgangssprache oft als zerebrales Krampfleiden bezeichnet. Bei der Erkrankung handelt es sich um eine Fehlfunktion des Gehirns, bei der plötzlich synchronisierte Impulse abgefeuert werden und sich entladen. Dieser Vorgang wird durch Nervenzellen ausgelöst. Manchmal zucken bei einem epileptischen Anfall nur wenige Muskeln, aber es kann auch der gesamte Körper krampfen. Zudem können Betroffene im Zuge eines Anfalls ihr Bewusstsein verlieren.

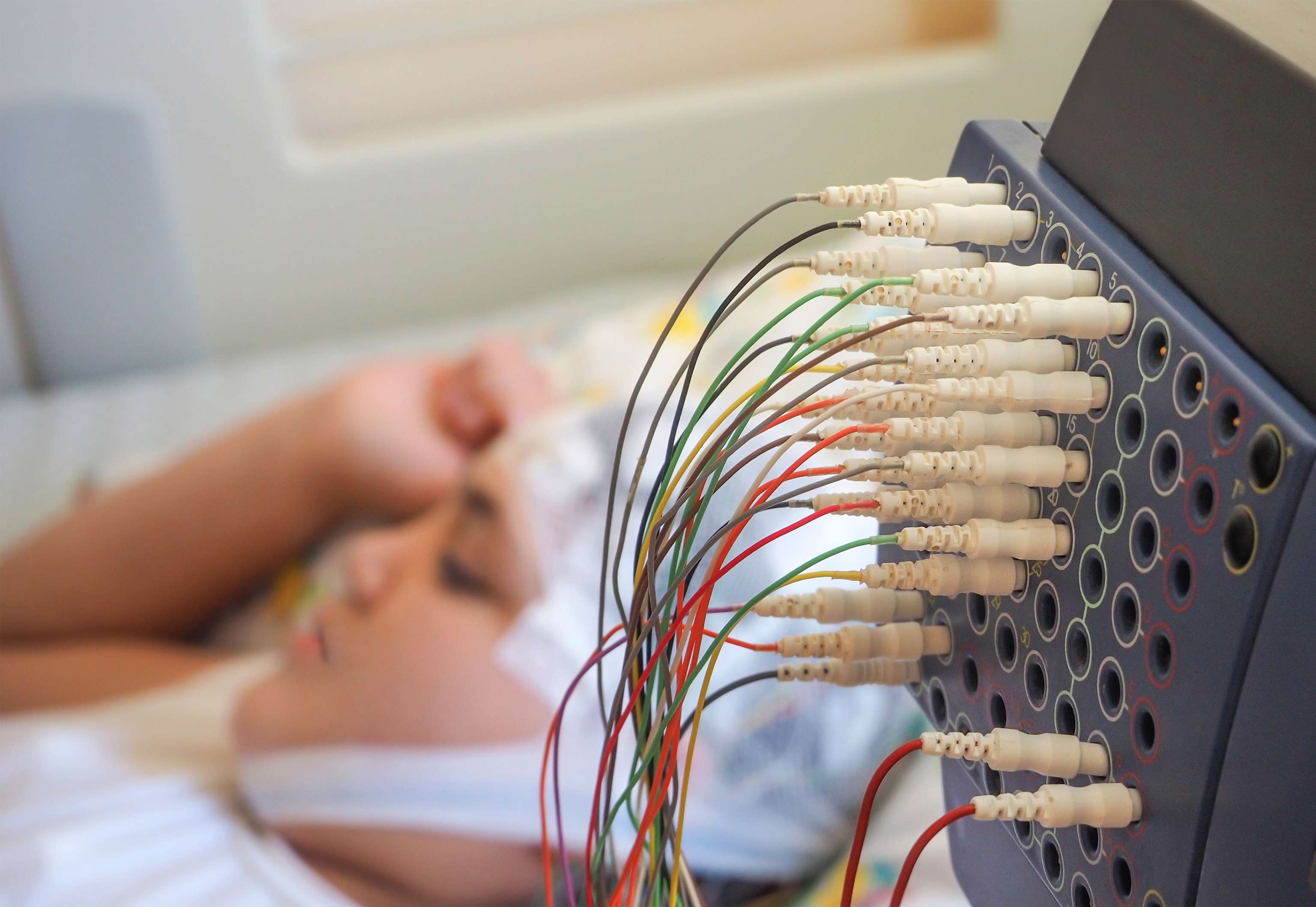

Ärzte sprechen von einer Epilepsie, wenn:

Innerhalb von 24 Stunden mindestens zwei unprovozierte Anfälle aufgetreten sind.

Wenn nach einem unprovozierten Anfall das Risiko für einen weiteren Anfall innerhalb der nächsten 10 Jahre bei über 60 % liegt.

Ein Epilepsiesyndrom diagnostiziert wurde (z. B. Lennox-Gastaut-Syndrom).

Die 1-Jahres-Prävalenz für Epilepsie beträgt in Mitteleuropa etwa 7,1 pro 1000 Einwohner. Männer und Frauen sind dabei von der Erkrankung und epileptischen Anfällen etwa gleich häufig betroffen. Die Wahrscheinlichkeit an Epilepsie zu erkranken, steigt besonders in den ersten Lebensjahren, und dann erst wieder ab dem 65. Lebensjahr an. Allgemein gilt jedoch, dass Menschen jeden Alters an Epilepsie erkranken können. Erleidet man einen einmaligen Anfall, hat das jedoch nicht unbedingt zur Folge, dass man sein ganzes Leben lang unter Anfällen leidet.

Dauert ein epileptischer Anfall länger als fünf Minuten, spricht man auch von einem sogenannten „Status epilepticus”. Der „Status epilepticus” ist ein medizinischer Notfall und sollte sofort ärztlich beziehungsweise mit Medikamenten behandelt werden. Auch wenn mehrere Anfälle innerhalb von kurzer Zeit hintereinander auftreten, stellt dies einen Notfall dar.