Grundlagen

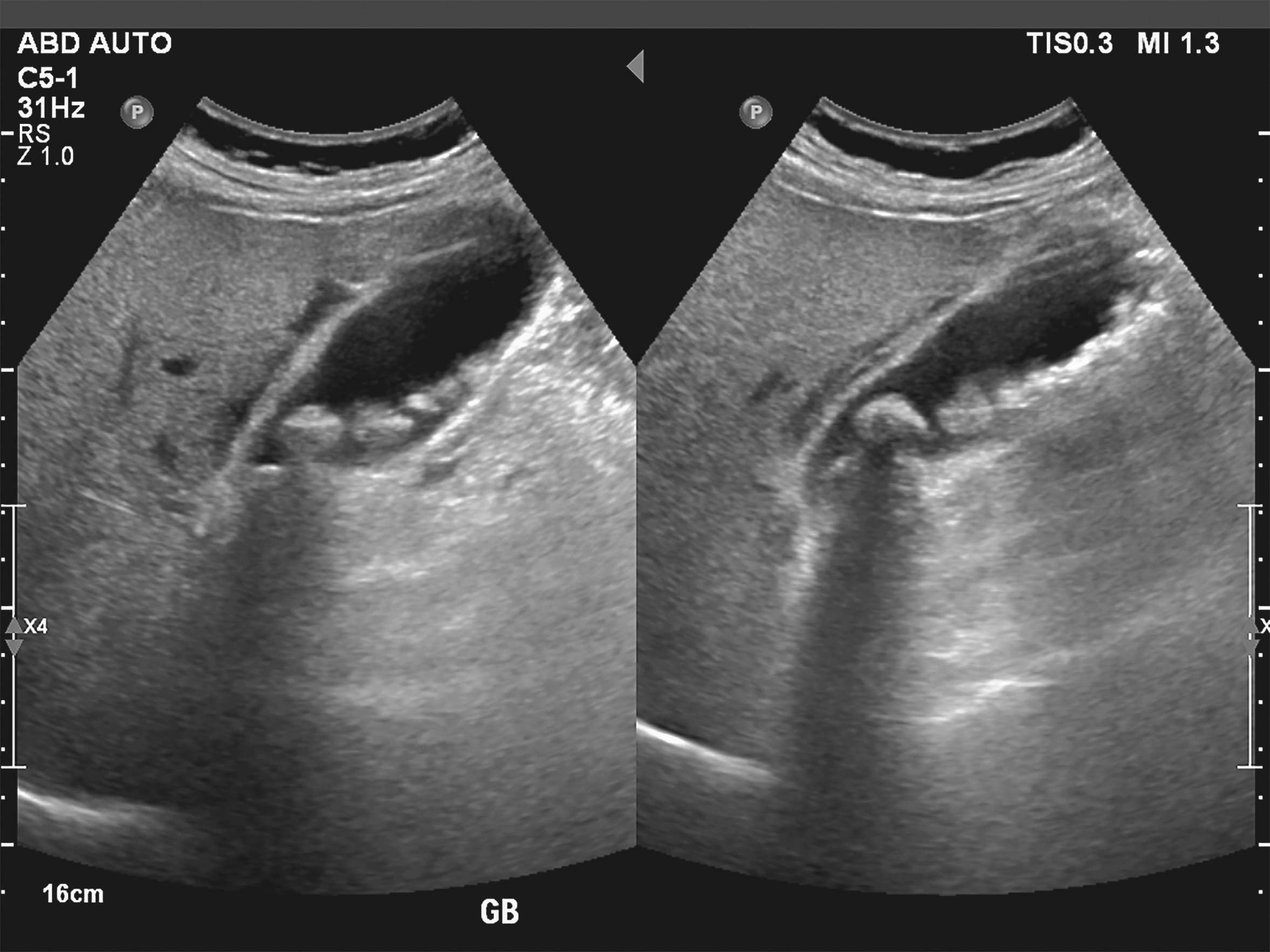

Unter dem Begriff Cholelithiasis versteht man das Vorhandensein von Gallensteinen. Diese können entweder in der Gallenblase (Cholezystolithiasis), den Gallengängen (Choledocholithiasis) oder in den kleinen Gallenwegen der Leber (Cholangiolithiasis) auftreten. Etwa 10 bis 15 % der Bevölkerung haben Gallensteine, wobei die meisten Betroffenen symptomfrei bleiben. Kleine Gallensteine werden auch oft als Gallensand, Sludge oder Gallengries bezeichnet.

Pro Tag produziert der menschliche Körper etwa 700 ml gelb-braune bis olivgrüne Gallenflüssigkeit, die die (Fett-) Verdauung im Dünndarm ermöglicht. Diese besteht aus:

Wasser (82 %)

Elektrolyte

Gallensäuren (unterliegen dem enterohepatischen Kreislauf)

Phospholipide (vor allem Lecithin)

Cholesterin

Bilirubin

Proteine

Die häufigsten Formen von Gallensteinen sind Cholesterin-, Pigment- und gemischte Gallensteine. Cholesterinsteine und gemischte Gallensteine machen zusammen etwa 80 % der Gallensteine in den Industriestaaten aus. Etwa 20 % der Gallensteine entfallen auf Pigmentsteine.